日記ブログ、または雑多なメモ

もはやファンの音がアメリカ製OHV/V8エンジンの咆哮(好きではある)の様な感じになってきていて、耐えられまへん。

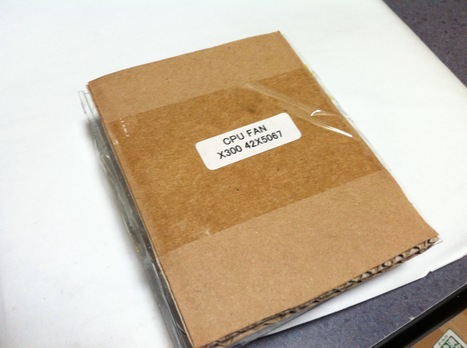

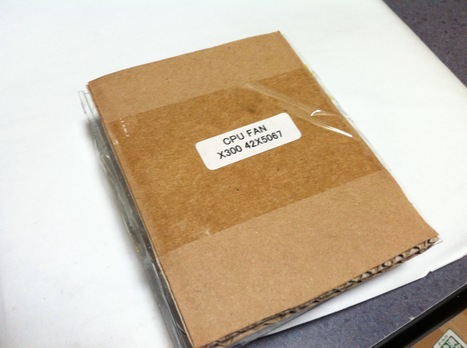

パーツが届いたので早速交換作業に入る。

交換用おニューファン。 ものすごいバルクな感じに意表をつかれた。

裏を見ると一応型番が書いてある。

ついでに一緒に頼んだ純正6セルバッテリ。 容量4400mAh。

残量がおもいきり0%だったので焦ったが、100%まで充電できて放電も問題なかった。 標準3セルバッテリだとAC電源で使う時と同じように酷使すると1 時間半ぐらいで切れたものだが、このバッテリは倍の3時間ほどは持つ模様。 実用的ではある。 標準バッテリより分厚い分、2ミリほど手前が高くなった。

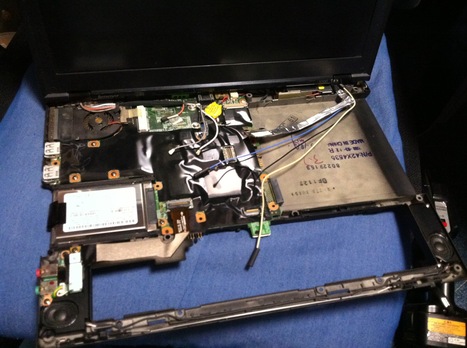

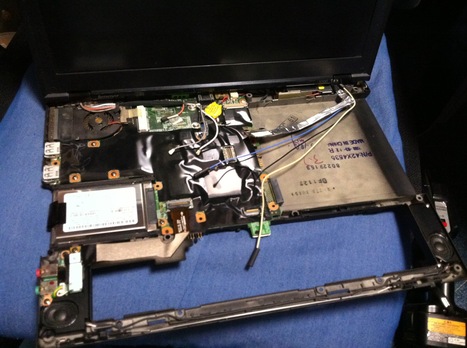

保守マニュアルを見ながら解体開始。 日本語版はミスプリが多そうなので英語版参照。 ビスの数と種類が思いの外多いので、ちゃんとわかるように外したビスは整理して置いておかないといけない。

まずは無線LANを外す。

キーボードを外す。 ビスを全て外すと液晶側の方に「シャコッ」とスライドできるので、そこから持ち上げて外す。

パームレストを外す。 ほとんどビスの力だけでとまっているので、ビスさえ取ればコロンと取れる。 ビスを外し忘れて無理やりとっぱらおうとすると、極薄パーツなので簡単に「バキッ」といってしまうことが予想されるので注意。 危なくやりかけたわけだが。

保守マニュアルを見てもさっぱりな部分。 要するにケーブルを浮かせるために留めてあるテープとアルミ箔シールを浮かせる。

ケーブル、コネクタ類を浮かせる。

浮かせたケーブルを引きぬきつつ、キーボードベゼルを取り外す。 若干コツが必要。

液晶ASSYを取り外す。 一見「こんなことして大丈夫なのか??」という感じだがよくできた構造で、ビスを取ると簡単に取れる。 作業中、内心「全部元に戻せるんだろか」とビクビクしていたのはよい思い出。

マザーボードを浮かせる。 液晶ASSYを除いて、ほぼ完全に解体し尽くした状態。 爽快だ。

いかれたファンを取り外す。

コアダイに残っているグリスのかすをきれいに掃除。

交換用ファンを用意。 点々じゃない方のグリスは表面にフィルムがくっついているので取り省く。 取り忘れると悲惨である。

ファン組み付け。 電源ケーブルを接続し忘れると悲惨である。

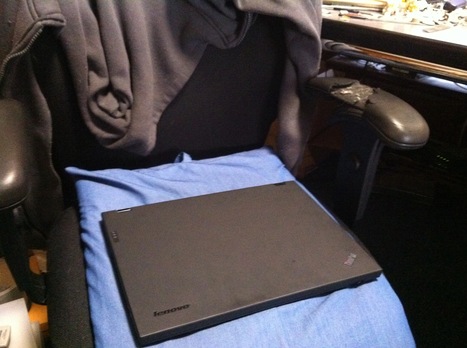

逆順に組んでいって、元通り。

グリスをなじませるのにバッテリを取り外して暖機運転中。 ここまで1時間半ほど。

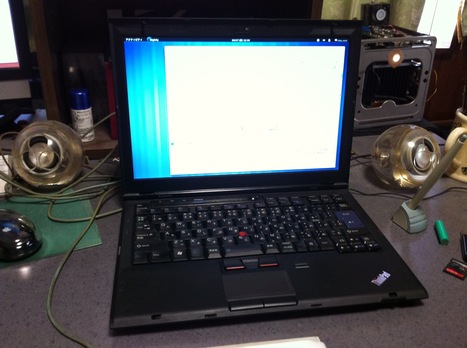

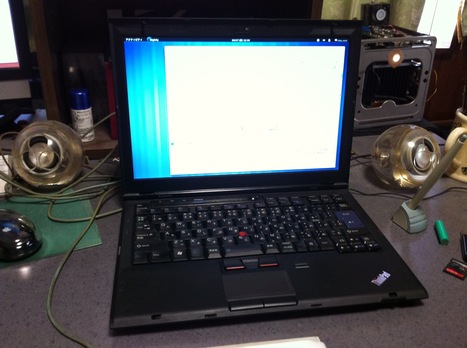

いやしかし。 ファン交換してわかったのだが、交換する前のファン、つまり最初から付いていたファンは不具合品だったようだ。 タービンの様な独特な「ひゅいーーーん」音が始めからしていたのだが、交換品はまったくしない。 level 2からは騒音だったのが、今はlevel 2でも3でもそんなにうるさくない。

親父殿の使っているT60は風のさわさわ音しかしないのに、よりにもよってフラッグシップ機のファンの音がこんなにうるさくていいのか?とずっと怪訝に思っていたのだが、単に不良品だったんかーい、ちゅう話ではある。

一方、バッテリ。 購入時のバッテリについては充電を80%で止めておくこと以外まったく管理しない方式で壮大な実験をしてたわけだが、ある日気づいたらサイクルカウントゼロのまま、80%から数%の領域が即死するというオチに終わった。

・満充電のまま放置しない(これはやってた)

・熱をもたせない(さほど熱くなってないと思ってたが、そうでもなかったかも)

・やはり一ヶ月に一回はバッテリの全領域を使う(まったく使わない領域はセルごと死ぬ)

やっぱり熱が一番効いてそうだな。 ということを踏まえ、ファン制御デーモンをちょっと改良した。 改良点はマッシブモードの追加とバッテリ温度の監視機能の追加。 マッシブモードというのはしきい値を超えて強制排熱を始めたら、しばらくそのまま全体の温度が下がるまで排気しつづける機能。 バッテリ温度監視機能は、CPUの温度に関係なくバッテリの温度が高い場合に充分冷えるまで強制運転する機能。

一応ソースとMakefileを置いておく。 ライセンス等についてはソースの頭に書いてあるとおりで。 作者は私ではございません。

バッテリ温度が40000以上 -> level 3

level 2以上で運転中にバッテリ温度が39000以上 -> level 3

CPU温度が設定しきい値+2以上 -> level 3

CPU温度が設定しきい値以上 -> level 2

CPU温度が設定しきい値以下 -> level 1

CPU温度が39℃以下 -> level 0(停止)

※level 2以降は状況が悪化しない限りにおいて180秒そのlevelを維持

※バッテリが装着されてない場合はバッテリ温度監視は無視

という優先順位で稼働。 元のデーモンがX300には向いてなかったのを改造したので、X300以外では設定を変えないとまともに動かないかもではある。

使い方は以下のとおり。

パーツが届いたので早速交換作業に入る。

交換用おニューファン。 ものすごいバルクな感じに意表をつかれた。

裏を見ると一応型番が書いてある。

ついでに一緒に頼んだ純正6セルバッテリ。 容量4400mAh。

残量がおもいきり0%だったので焦ったが、100%まで充電できて放電も問題なかった。 標準3セルバッテリだとAC電源で使う時と同じように酷使すると1 時間半ぐらいで切れたものだが、このバッテリは倍の3時間ほどは持つ模様。 実用的ではある。 標準バッテリより分厚い分、2ミリほど手前が高くなった。

保守マニュアルを見ながら解体開始。 日本語版はミスプリが多そうなので英語版参照。 ビスの数と種類が思いの外多いので、ちゃんとわかるように外したビスは整理して置いておかないといけない。

まずは無線LANを外す。

キーボードを外す。 ビスを全て外すと液晶側の方に「シャコッ」とスライドできるので、そこから持ち上げて外す。

パームレストを外す。 ほとんどビスの力だけでとまっているので、ビスさえ取ればコロンと取れる。 ビスを外し忘れて無理やりとっぱらおうとすると、極薄パーツなので簡単に「バキッ」といってしまうことが予想されるので注意。 危なくやりかけたわけだが。

保守マニュアルを見てもさっぱりな部分。 要するにケーブルを浮かせるために留めてあるテープとアルミ箔シールを浮かせる。

ケーブル、コネクタ類を浮かせる。

浮かせたケーブルを引きぬきつつ、キーボードベゼルを取り外す。 若干コツが必要。

液晶ASSYを取り外す。 一見「こんなことして大丈夫なのか??」という感じだがよくできた構造で、ビスを取ると簡単に取れる。 作業中、内心「全部元に戻せるんだろか」とビクビクしていたのはよい思い出。

マザーボードを浮かせる。 液晶ASSYを除いて、ほぼ完全に解体し尽くした状態。 爽快だ。

いかれたファンを取り外す。

コアダイに残っているグリスのかすをきれいに掃除。

交換用ファンを用意。 点々じゃない方のグリスは表面にフィルムがくっついているので取り省く。 取り忘れると悲惨である。

ファン組み付け。 電源ケーブルを接続し忘れると悲惨である。

逆順に組んでいって、元通り。

グリスをなじませるのにバッテリを取り外して暖機運転中。 ここまで1時間半ほど。

いやしかし。 ファン交換してわかったのだが、交換する前のファン、つまり最初から付いていたファンは不具合品だったようだ。 タービンの様な独特な「ひゅいーーーん」音が始めからしていたのだが、交換品はまったくしない。 level 2からは騒音だったのが、今はlevel 2でも3でもそんなにうるさくない。

親父殿の使っているT60は風のさわさわ音しかしないのに、よりにもよってフラッグシップ機のファンの音がこんなにうるさくていいのか?とずっと怪訝に思っていたのだが、単に不良品だったんかーい、ちゅう話ではある。

一方、バッテリ。 購入時のバッテリについては充電を80%で止めておくこと以外まったく管理しない方式で壮大な実験をしてたわけだが、ある日気づいたらサイクルカウントゼロのまま、80%から数%の領域が即死するというオチに終わった。

・満充電のまま放置しない(これはやってた)

・熱をもたせない(さほど熱くなってないと思ってたが、そうでもなかったかも)

・やはり一ヶ月に一回はバッテリの全領域を使う(まったく使わない領域はセルごと死ぬ)

やっぱり熱が一番効いてそうだな。 ということを踏まえ、ファン制御デーモンをちょっと改良した。 改良点はマッシブモードの追加とバッテリ温度の監視機能の追加。 マッシブモードというのはしきい値を超えて強制排熱を始めたら、しばらくそのまま全体の温度が下がるまで排気しつづける機能。 バッテリ温度監視機能は、CPUの温度に関係なくバッテリの温度が高い場合に充分冷えるまで強制運転する機能。

一応ソースとMakefileを置いておく。 ライセンス等についてはソースの頭に書いてあるとおりで。 作者は私ではございません。

バッテリ温度が40000以上 -> level 3

level 2以上で運転中にバッテリ温度が39000以上 -> level 3

CPU温度が設定しきい値+2以上 -> level 3

CPU温度が設定しきい値以上 -> level 2

CPU温度が設定しきい値以下 -> level 1

CPU温度が39℃以下 -> level 0(停止)

※level 2以降は状況が悪化しない限りにおいて180秒そのlevelを維持

※バッテリが装着されてない場合はバッテリ温度監視は無視

という優先順位で稼働。 元のデーモンがX300には向いてなかったのを改造したので、X300以外では設定を変えないとまともに動かないかもではある。

使い方は以下のとおり。

# fanctrld #しきい値デフォルト45℃

# fanctrld -t 40 # しきい値指定40℃

# fanctrld -d # デバグログ出力

- C'sGallery Blogっぽく見えるシステム3.2 -

小武 (管理人) eta2@tim.hi-ho.ne.jp

小武 (管理人) eta2@tim.hi-ho.ne.jp